寄送物品從台灣到中國大陸,看似只是「寄快遞」的小事,但實際上牽涉兩岸不同的郵政與通關規定,有許多潛在的陷阱與細節需要注意。本文以報導結合教學的方式,深入介紹個人包裹與商業貨物從台灣寄往大陸的實務經驗,提供給一般民眾與企業物流人員作參考。避開網路上重覆的基本流程說明,我們將重點放在原創主題與實用細節,包括常見誤區、關鍵小細節和兩岸作業的落差,幫您確保包裹順利送達對岸。

兩岸寄送的特殊挑戰與差異

台灣寄貨到中國大陸與一般境內寄件有很大不同。首先,兩岸之間存在通關檢查:所有進入中國大陸的包裹都需經過海關查驗。這代表寄件人不僅要付運費,收件人可能還得面臨關稅或進口限制。舉例而言,若大陸海關計算出的應納稅額超過人民幣50元,收件人就必須繳納關稅後才能領件。反之,在台灣境內寄送則沒有這層負擔。

其次,違禁品規定差異很大。許多在台灣能合法寄送的物品,送往大陸時可能受限甚至禁止。例如,含酒精的液體、鋰電池產品等,透過一般快遞渠道往往直接拒收。再者,大陸對進口物品要求用途需屬於「個人正常自用範圍」。這意味著一次寄送大量相同商品可能被認定為商業用途而被扣關。因此,寄件前務必要了解兩岸海關規定的差異,才能避免包裹遭扣留或退運。

最後,兩岸在物流流程與文化上也有所不同。大陸收件人通常需要配合實名認證(提供身份證號碼等)供海關比對放行;快遞公司(如順豐)常要求收件人提供身份證影本,以代辦清關。在台灣,我們寄件時鮮少需要提供收件人證件資訊,這就是跨境作業的實務落差之一。此外,大陸地址格式(包括省市區、郵政編碼)需精確填寫;寄件人也應提供收件人當地可用的手機號碼,以便快遞人員聯繫派送。在充分理解這些不同點之後,我們才能進一步選擇適當的寄送方式。

寄送方式選擇:郵局、快遞與貨運管道比較

目前從台灣寄往中國大陸主要有幾種管道,各有優缺點:

- 郵政系統(兩岸郵政速遞/EMS):由中華郵政與中國郵政合作的服務。價格較親民,適合小件個人物品,但時效相對較長,通常航空件約需一至兩週才能送達(視各地海關作業可能更久)。值得注意的是,郵局寄件有嚴格的價值與重量限制:例如每件包裹申報價值限人民幣800元,超過則必須退運或改以貨物通關。因此若您透過郵局寄送,務必確保申報價值不超標,否則包裹極可能卡關。

- 國際快遞(如順豐、DHL、UPS 等):時效最快,通常3~5個工作日內可送達大陸主要城市(若清關順利更快)。快遞公司會協助通關,適合較急件或高價值物品。但費用相對高昂,而且文件準備要求高:收件人若為個人需提供身份證資料,包裹內容物品名與價值須詳實申報。順豐等公司對個人寄件提供特別服務(E順遞),允許以個人物品方式報關,單票申報價值上限約人民幣2000元。超出此值或數量不符自用的物品,快遞公司可能要求改走正式報關渠道。國際快遞的優點是清關較主動快速,但缺點是體積重量費用高,且若有關稅產生通常由收件人付款後才能收貨。

- 兩岸貨運專線/海運:若是大量商品或超大件貨物(例如數十公斤到上百公斤),可考慮透過專業貨運代理或報關行。他們會整合貨物走小三通海運(如經金門/馬祖中轉至福建口岸)等路線,成本較低但時效較長(往往需要數週)。這類服務通常包辦清關,對商業貨物特別有利。一些物流公司(如詠泰豐)專門處理100公斤以上的大型貨,強調能以較低申報價值和稅率進口,節省成本,可比一般快遞節省一半以上運費。不過,這類海運專線雖然便宜,但仍需要寄件人配合準備發票、裝箱單等文件,並事先與物流商確認貨品類別是否能運送(例如易燃品、大型電池仍可能受限)。

如何選擇? 一般而言,若您寄送的是個人禮品或少量物品,且重量體積不大,郵局或順豐這類快遞是方便的選擇:郵局勝在價格便宜,適合不趕時間的包裹;快遞則適合有時效要求或郵局無法寄送的物品(例如需更完善清關服務者)。如果您是企業寄送商業樣品或批量商品,當貨量較小時也可以考慮快遞公司提供的正式報關服務;但當貨量大、重量重時,尋找專業貨運代理/報關行會更划算,他們可以提供從台灣出口到大陸進口的一條龍服務,避免您自行摸索繁複的通關流程。

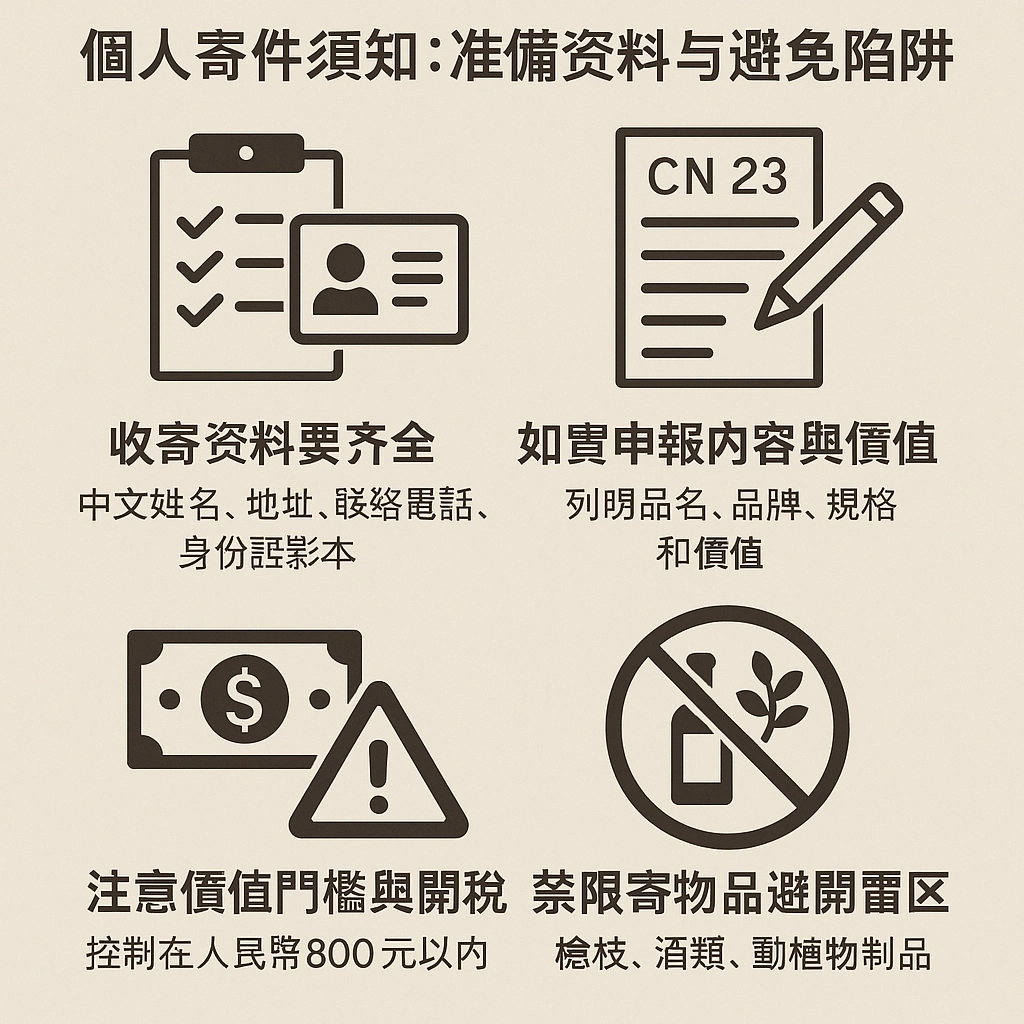

個人寄件須知:準備資料與避免陷阱

針對一般民眾寄送個人物品到大陸,以下是不可不注意的要點:

- 收寄資料要齊全:寄件前準備好收件人中文姓名(需與其身份證件一致)、大陸地址(含省市區與郵遞區號)以及聯絡電話。這些資訊任何一項錯誤都可能導致配送延誤甚至包裹遺失。此外,收件人身份證影本通常也要提供給物流公司備案,用於清關。務必事先請收件人配合,並了解當地實名認證規定(大陸海關要求個人進口包裹須完成實名登記,否則將列入異常名單,提高通關困難)。

- 如實申報內容與價值:填寫報關單或寄件明細時,要清楚列明每項物品的品名、品牌、規格和價值。切忌使用籠統詞彙(例如只寫「衣物」、「禮物」),否則海關可能要求補充資料或購買證明,導致清關延遲。同時避免低報價以圖省稅,因為快遞公司與海關可能要求出示購買發票或價格截圖來證明價值。舉例而言,曾有寄件人將價值近萬元的新手機低報為200元禮品,結果包裹在海關被扣,要求提供購買發票,耗時數週才釐清放行。總之,如實申報不僅是法規要求,也是保障自己權益的作法——萬一包裹遺失,賠償依據也是您申報的價值。

- 注意價值門檻與關稅:前文提及不同渠道有不同的免稅門檻/限值。一般建議個人寄件控制在人民幣800元以內,以降低被課稅或退運風險。透過快遞公司報關則可放寬至約人民幣2000元,但超過一定金額仍可能產生關稅。中國海關對個人進口包裹徵收「行郵稅」(行李和郵遞物品稅)稅率,依物品類別不同約在13%~50%不等。例如服飾類約徵20%,化妝品可能高達50%。幸運的是,稅額在50元人民幣以下通常予以免徵。但若您的包裹被課稅,如沒有事先支付稅金的安排,收件人將收到通知前往繳納才能取件。務必提前告知對方這種可能性,以免包裹到了卻因對方拒繳關稅而滯留海關。反之,如果您希望預付關稅以減少收件人負擔,可詢問快遞公司是否提供「代墊關稅」服務(部分物流對月結客戶提供此便利)。

- 禁限寄物品避開雷區:兩岸對於違禁品定義略有不同,但為安全起見,槍械彈藥、爆炸物、毒品等絕對禁止寄送,這毫無疑問。此外,大陸海關對新鮮食品、動植物製品、易腐敗物、活體動物等也有嚴格限制,一般個人難以寄遞此類物品。常見的陷阱是藥品、保健品、液體與含鋰電池產品:在台灣這些可能只是日常用品,但寄到大陸時沒有事先申報許可,容易在海關遭扣。顯示,一般人若未經許可自行夾帶藥品寄送,可能觸犯藥事法規;而快遞管道對液體和電池類商品通常直接拒收或要求特殊包裝。建議在寄送前向物流業者確認該物品是否允許寄送,以及是否需要額外文件。例如,寄送鋰電池設備可能需要走特殊渠道或提供產品安全資料;寄送食品則可能需要檢驗檢疫證明。如果不慎將禁運品混入包裹,被查獲後輕則物品充公,重則可能連累收件人也收到警示通知。

- 包裝與標示:良好的包裝可避免貨物在長途運輸中受損。特別是易碎品與電子產品,應使用足夠的緩衝材料、防撞包裝,並在紙箱內套上防水塑膠袋以防潮。外箱上清楚標示收件地址與聯絡方式,並可貼上「易碎品、小心輕放」等標誌提醒搬運人員。需要注意的是,不得在包裹中夾帶現金或違法出版品等,這些不但可能被沒收,還違反兩岸法律。

- 心理準備與追蹤:兩岸寄件難免有不可控因素,如海關隨機抽驗、節假日積壓等,都可能延遲時效。寄出後請保留運單號並隨時透過物流系統追蹤進度。一旦發現長時間停留在清關狀態,可主動聯繫承運的客服詢問是否需要補件(如補充發票、證件等)。若不幸包裹被退運或滯留,需知曉郵局渠道通常不主動退回包裹——也就是說,如果收件人未依通知辦理通關或繳稅,郵件可能在大陸被視為棄件,不會自動寄回台灣。因此,遇到問題應及早與收件人和物流公司三方溝通協調,必要時請專業報關行協助處理清關,千萬不要置之不理以免造成財物兩失。

商業貨物寄送與報關指南

對於公司行號、電商業者或採購物流人員,將商業貨物送達中國大陸,需要考量的層面更廣。在遵循上述一般寄件事項外,請特別注意下列重點:

- 正式報關 vs. 個人物品:商業貨物應該以正式貿易方式報關出口/進口,而非拆成多個個人包裹規避海關。若貨值較高或數量明顯超出個人自用範圍,硬要用個人名義快遞進口,一旦被查出,可能面臨走私嫌疑,後果嚴重。一般規則是:收件方為公司時,必須走正式清關程序;收件方為個人且貨值低於限額時,才可走個人物品通道。因此,臺灣企業在寄貨前應先確認大陸收貨方的性質:如果對方是公司或要求正式發票入帳,就需按正式貨物清關。

- 商業文件準備:完整的商業發票(Invoice)、裝箱單(Packing List)和必要的合同或訂單是商業寄貨不可或缺的文件。中華郵政就特別提醒寄件人,報關單據上的物品名稱、數量與申報價值都務必齊全正確,不可籠統帶過。另外根據貨物類別,可能需要其他證明文件:例如電子產品需提供產品資訊,食品、化妝品則需衛生檢疫證明,機械設備可能要標示產地來源等。提早向貨運代理確認進口許可證或配額需求,可避免貨到大陸口岸才發現缺文件的窘境。

- 選擇適當物流服務:商業貨物可選擇的渠道主要有兩大類:國際快遞公司和貨代報關行。若貨量不大(例如幾公斤至十多公斤)且希望快速送達,可直接與 DHL、UPS、順豐等合作,他們有專門的商業件服務,能代為辦理正式報關。這類快遞通常會要求寄件公司提供統一編號等資訊開立發票,收件公司在大陸需具備進口權或請他們的報關行代理清關。相反地,若貨量龐大或定期有大量出貨,利用貨運代理會更經濟。他們可以安排海運拼櫃或空運包板等方式,把成本攤平,甚至提供「含稅到門」服務(俗稱包稅,寄件方一次付清所有費用,代理負責在大陸繳稅後派送到門)。例如有些業者推出的**“兩岸海特快”**服務,以簡易報關方式處理,聲稱可免除繁瑣審批文件且包稅到門。不過,要謹慎評估這類服務的合法性與風險,確保清關途徑合規。

- 關稅與成本管控:企業寄貨需要將關稅成本納入考量。大陸的一般進口貨物須繳納關稅、增值稅(進口環節增值稅),特定商品還有消費稅。行郵稅適用於個人郵遞物品,而一般貿易進口稅率則按海關稅則來(通常增值稅13%,關稅依產品不同為0%到數十%不等)。採購人員在出貨前應了解商品稅則號列(HS Code)及稅率,並與收貨方協商誰承擔關稅。如果希望在台灣預先計算並支付稅金給物流商,確保收件方在大陸無需再付款,可談妥使用DAP/DDP條款(Delivered At Place/Delivered Duty Paid)。這實務上通常透過貨運代理的包稅到門實現,寄件方雖然多付一些代辦費,但可提高客戶滿意度。

- 風險與保險:商業貨物價值動輒較高,運輸途中風險不可忽視。務必詢問物流商有無提供保險服務。依一般物流慣例,未投保時若貨物損毀/遺失,承運人賠償通常僅限於運費的兩倍(遠低於貨值)。若商品昂貴,建議購買額外的貨運保險,一般費率約為貨值的1%~3%。依照某物流公司說明,全額保險費約為貨物價值的10%(視商品類別風險有所不同),理賠可達到貨值的100%以保障您的貨物安全。雖然增加些許成本,但是「買保險買安心」,特別是跨國運輸變數大,保險費用相對值得。

常見案例:從錯誤中學習

為了更直觀地說明上述重點,我們歸納幾個常見案例,幫助寄件人避免重蹈覆轍:

- 案例1:禮品低報價遭海關質疑

小明想寄一支最新款智慧手機給在上海工作的弟弟作生日禮物。他擔心被課稅,於是在報關單上將手機價值低報為新台幣2000元(約人民幣450元)。包裹送抵上海海關時,由於電子產品有固定的估價範圍,海關認為申報價值明顯過低,要求提供購買發票或價格證明。小明一時無法提出,只能選擇讓包裹退運。最後手機往返一遭延誤了兩週不說,運費也損失了。而弟弟即使願意補稅,郵局渠道的包裹也無法在當地重新報關,只能退回。此案例提醒我們:如實申報價值非常重要,寧可如實申報並讓收件人補繳一些稅,也比低報被查扣來得好。特別是透過郵局寄送的禮品,一旦超過限值或被認定低報,是無法在當地補件通關的,通常只能退回或銷毀。 - 案例2:公司樣品走郵寄被退運

台灣某電子公司寄出一批價值約新台幣5萬元的小型零件樣品到深圳給客戶測試。他們貪圖郵資便宜,使用郵局航空包裹分裝成兩箱寄送。但由於單箱內仍含有數十個相同零件,大陸海關認定數量明顯超出個人自用且每件包裹申報價值約人民幣900元,超過800元限額。海關遂發出通知要求收件公司辦理正式進口報關並繳稅,然而郵局並未提供代辦通關服務,導致客戶無從處理,只好拒收。最終這批樣品在海關滯留超過一個月後被退回台灣,錯失了開發時機。教訓在於:企業貨物應走正規報關渠道,不要假借個人物品郵寄來省事。該公司事後改與順豐合作商業快遞,提供正式發票與收件方進口報單,雖然花費較高但順利清關,在5天內送達客戶手中。 - 案例3:違禁品險釀麻煩

王小姐打算寄幾瓶台灣烏魚子醬和兩瓶高粱酒給大陸的親友過年嘗鮮。她透過民間快遞下單寄送,並如實填寫了品名。不料快遞公司通知她,含酒精液體屬禁運品,無法以一般航空件寄出;而醬料類食品因涉及動植物產品,需提前提供檢疫證明才能進口。王小姐只好取消原訂單,改請朋友帶上飛機托運過去。這個經驗告訴我們,在寄送前一定要確認物品性質是否允許寄遞。尤其是酒類、肉製品、種子、中草藥等,大陸海關管制嚴格,個人郵寄幾乎行不通。若確有需要,應洽詢具有相關資質的物流商,提供特殊通道服務(例如冷藏運輸或報關行的食品專案),切莫自行嘗試,以免違法。

準備充分才寄貨無憂

總而言之,台灣寄送貨物到中國大陸並非難如登天,只要事前做好功課並遵循規定,絕大多數情況下都能順利送達。對一般寄件人而言,瞭解限制、準確申報、選對管道是三大關鍵;對企業物流而言,合規報關、控制成本與風險更是需要精細拿捏。雖然網路上充斥各種「兩岸寄件教學」文章,但希望本篇透過更深入的實務觀點,提供您避開常見誤區的新知。例如強調了身份證明、資料準確的重要性,以及兩岸郵政與快遞在處理退運上的差異,這些都是許多寄件人容易忽略的細節。

面對瞬息萬變的兩岸物流環境(例如政策調整、疫情管制措施等),我們建議您在每次寄件前再次向郵局或快遞公司確認當前規定,並保持與收件人的溝通暢通。唯有充分準備,加上一點耐心與細心,您才能讓珍貴的包裹跨越海峽,安全送達彼岸,達成交付的使命。祝您的兩岸寄送之旅一切順利!